Klimawissen

Das Thema Klimawandel ist komplex und die Möglichkeiten des Klimaschutzes sind umfangreich. In der Rubrik "Klimawissen" präsentieren wir Ihnen wichtige Themen und aktuelle Studien rund um die Klimaforschung. Außerdem finden Sie hier die Aufzeichnungen und Zusammenfassungen unserer Lernsnack Ausgaben "Klima um 12".

Übersicht

- Lernsnack: Digitale Nachhaltigkeit - Sind Cookies gesund?

- Lernsnack: Blackstories - Dem Klimawandel auf der Spur

- Lernsnack: Ökosysteme entdecken - Grünland, Landwirtschaft und Klima

- Lernsnack: Klima und Gesundheit

- Lernsnack: Klimagerechtigkeit – KlimaUNgerechtigkeit spielerisch erfahren

- Lernsnack: Bildungsidee Klimafotografie - Changing Planet und KlimaBilderBox

- Der Klimawandel beeinflusst die Artenvielfalt - und umgekehrt!

- Lernsnack: Werte, die zusammenbringen – Strategien zum Umgang mit Klimaskeptiker*innen

- Lernsnack: Koloniales Klima: Naturschutzgebiete im Globalen Süden

- Lernsnack: Inklusive Lernsettings gestalten

- Lernsnack: Klimabilanzierung

- Lernsnack: Klimakommunikation

- Lernsnack: Globale Nachhaltigkeitsziele (SDGs) in der Bildungsarbeit: Hintergründe, Potenziale und innovative Methoden

- Lernsnack: Natur-, Umwelt- und Klimaschutz von rechts

- Das kleine 1x1 des nachhaltigen Reisens

- Zielgruppenspezifische Klimakommunikation

- Schul-Fotoprojekt zum Thema Klimagerechtigkeit

- Neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft - ein Erfolgsrezept für die Klimabildung

- Die Planeten-Diät

- Klimakommunikation - was läuft schief?

- Klimamotivation - wie kann sie gelingen?

- All Inclusive – Die wahren Kosten einer Reise

- Nachhaltige Mobilität – Die Technologien der Zukunft im Vergleich

- Aktuelle Studien zum Klimawandel: Wie können wir die 1,5 Grad-Grenze einhalten? - Fakten zum Klimawandel und Wege zur Klimaneutralität

- Gerechtigkeit, Transparenz, soziale Zugehörigkeit: Wovon hängt die Akzeptanz klimapolitischer Maßnahmen ab?

- Was unsere Lebensmittel wirklich kosten

- Klima und Gesundheit

- Herausforderung des Klimaschutzes im Jahr 2020

- Kurz und knapp: IPCC-Sonderbericht über 1,5 °C globale Erwärmung (SR1.5)

Lernsnack: Digitale Nachhaltigkeit - Sind Cookies gesund?

Ein Alltag ohne Handy? Undenkbar. Digitales Lernen, Freizeit mit Videospielen, Social Media, Informationsabruf. Das Handy ist dabei stets zur Hand. Doch was hat unser Handykonsum mit dem Klima zu tun? Das neue Bildungsprogramm über Datenschutz und digitale Verantwortung wurde vom Projektteam der Region West am NaturGut Ophoven konzipiert. Es eignet sich für die Jahrgangsstufe 5 und 6, dauert zwei Schulstunden und bietet eine Plattform für eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Thema digitaler Konsum. Die Lernenden erfahren und diskutieren über die Auswirkungen ihres digitalen Verhaltens auf die Umwelt und ihre persönliche Gesundheit. Eine der zentralen Fragen, die im Kurs behandelt wird, betrifft den Datenschutz und den verantwortungsvollen Umgang mit persönlichen Informationen. In diesem Lernsnack hat Janika Halber aus dem Projektteam das Konzept vorstellen und Auszüge aus dem Programm mit den Teilnehmenden praktisch erprobt. Sicher finden Sie auch noch Möglichkeiten Ihren digitalen Konsum nachhaltiger zu gestalten.

Das Konzept zum Kurs "Sind Cookies gesund?" kann auf der Homepage heruntergeladen werden. Auf Nachfrage können Sie auch die Folien und Arbeitsblätter des Kurses bekommen.

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Rätselgeschichten - Dem Klimawandel auf der Spur

„Matthias ist gerade von einer tropischen Krankheit genesen, obwohl er noch nie außerhalb Europas war. Wie kann das sein?“ Diese und weitere Rätselfragen befinden sich in der neuen Black-Story-Sammlung Dem Klimawandel auf der Spur, die das Team von BildungKlima-plus-56 erstellt und mit dem heutigen Lernsnack veröffentlicht hat. Kim Ludwig, Regionalkoordinatorin der Region Nord im Projekt und heutige Referentin, illustrierte am Beispiel dieser Geschichte, wie eine klassische Black Story aussieht und wie die Methode funktioniert. „Black Stories“, die ursprünglich als schaurig-schönes Gesellschaftsspiel Bekanntheit erlangten und zu einem Synonym für diese Form der Rätselkarten geworden sind, stellen eine Aussage oder eine Situation in den Raum, die es anhand von „Ja“-/“Nein“-Fragen zu erklären gilt. Erst wenn die Gruppe die Lösung gefunden hat oder ihr ganz nahe ist, wird aufgelöst. Da die Methode für diverse Themen rund um den Klimawandel und seine Folgen eingesetzt werden kann und wenig Materialaufwand erfordert, erfreute sie sich bereits in den vergangenen Multiplikator*innenfortbildungen von BildungKlima-plus-56 großer Beliebtheit. Inspiriert von bestehenden Klima-Black-Story-Sets und den Erfahrungen aus den Fortbildungen beschloss das Projektteam darum vor einigen Monaten, Geschichten zu verschiedenen Themenschwerpunkten zu sammeln und dem Netzwerk zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis sind 34 Rätselgeschichten zu sechs verschiedenen Themenfeldern: Klimawandel allgemein, Wald und Wiese, Globale Gerechtigkeit, Wasser und Gewässer, Watt und Invasive Arten. Während des Lernsnacks hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, ein paar der Geschichten unter Spielleitung des Projektteams, selbst zu erraten und durchzuspielen. Die Erkenntnis: einige Geschichten sind sehr leicht, andere recht schwierig, doch die Wahrnehmung, was einfach und was schwierig ist, hängt sehr stark von der eigenen Expertise ab. Ideen, wie sich die Geschichten einsetzen ließen, reichten vom Einstieg in ein Thema (mit gleichzeitigem Vorfühlen, wie der Wissensstand der betreuten Gruppe ist) bis hin zum Abschluss und der Reflektion. Auch für interne Treffen, als Mischung zwischen Auflockerung und Wissensvermittlung, eignen sie sich. Oder man lässt die Lernenden innerhalb einer Bildungseinheit eigene Stories zu einem Thema entwickeln. Jüngere Gruppen könnten auch passende Bilder oder Zeichnungen als zusätzlichen Hinweis erstellen. Eine Lücke, die im Bereich der Klima-Black-Stories, auch in diesem Set, thematisch noch existiert, ist das Thema „Moor“.

Unser Set Dem Klimawandel auf der Spur ist nun als Download verfügbar: Es enthält außerdem Blanko-Karten zur Erweiterung mit eigenen Geschichten. Einhundert gedruckte Exemplare werden zudem auf der Abschlusstagung des Projekts BildungKlima-plus-56 am 8. November in Opladen kostenlos zum Mitnehmen bereitgelegt. Viel Spaß beim Rätseln!

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Ökosysteme entdecken - Grünland, Landwirtschaft und Klima

Welche Rolle spielt das Grünland bzw. das weltweite Grasland bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen? Mit dieser Leitfrage referierte Franziska Hanko von der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) sowohl über die grundlegenden Mechanismen als auch den aktuellen Kenntnisstand. Demnach macht Grünland 60% der Erdoberfläche aus und ist nach den Mooren die zweitgrößte terrestrische CO2-Senke. Zwar sind die negativen Auswirkungen des hohen Fleischkonsums auf das Klima unumstritten, jedoch führte die Jahrmillionen lange Ko-Evolution mit weidenden Tieren zu den fruchtbarsten Böden weltweit. Verschiedene Studienergebnisse zeigten, dass kurze Beweidung eine Vielzahl an positiven Faktoren zum Erhalt der Biodiversität begünstigt und damit die Resilienz des Ökosystems Grünland steigert. Hierzu hat die ANL im 2018 mit KUHproKLIMA ein praxisorientiertes Projekt mit neuen Lösungsansätzen für mehr Tiergesundheit, Artenvielfalt, Humusaufbau und Wirtschaftlichkeit in der Milchviehhaltung durchgeführt. Ein weiteres etabliertes Konzept ist Mob Grazing, welches das Weideverhalten von Wildtierherden in der Savanne nachahmt. Das Beweidungsverfahren kann ein strategisches Weidewerkzeug zur Gewährleistung der Ertragsstabilität während langer Trockenperioden in Deutschland sein. Für die praktische Umsetzung dieser Inhalte in die Bildungsarbeit, stellte Frau Hanko den neuen Bildungsordner „Ökosysteme entdecken“ für die Jahrgangsstufe 8 vor. Er bietet Module für draußen und drinnen und beleuchtet mit innovativen Methoden Zusammenhänge zwischen intakten Ökosystemen und landwirtschaftlicher Praktiken. Ein weiterer Bildungsordner zum Thema „Grünland entdecken“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe. Für die Sekundarstufe 1 gibt es außerdem eine Handreichung zum „Lernort Boden“.

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Klimawandel und Gesundheit

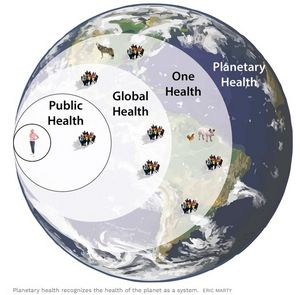

Planetary health – Ich bin „auf der Welt“ vs. Wir sind „Teil der Welt“

Die deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) e. V. wurde 2017 von einer Hand voll engagierter Ärztinnen und Ärzte sowie Politikwissenschaftler*innen gegründet. Mittlerweile besteht das erfolgreiche Netzwerk aus 45 Mitarbeitenden und zahlreichen ehrenamtlich Engagierten die in den verschiedenen Bereichen tätig sind. Dazu gehören:

- die Planetary Health Academy als digitale Bildungsplattform

- das Kompetenzzentrum klimaresiliente Medizin und Gesundheitseinrichtung (KliMeG), Hitzeschutzbündnisse, welche die verschiedenen Interessenslagen von Zivilgesellschaft, Pflege, ärztliche Seite, Kommunen, Katastrophenschutz & Rettungsdienste berücksichtigen und überein bringen.

- transformative Arztpraxen, die sich in einem Netzwerk zusammenschließen austauschen und klimasensible Gesundheitsberatung anbieten.

Alle Instanzen agieren nach dem Konzept der Planetary Health. Dieses wissenschaftliche Konzept beschreibt, wie die Gesundheit des Menschen von der Gesundheit der Ökosysteme abhängt und bietet damit eine breite Perspektive als Antwort auf komplexe Abhängigkeiten.

Nachdem die Referentin, Ulrike Koch, das Konzept erläutert hatte, stellte sie den Teilnehmenden eine Reflexionsaufgabe mit folgenden Fragestellungen:

- Wie ist es um meine eigene Gesundheit gestellt?

- Was bedeutet Gesundheit für mich?

- Wie wird meine Gesundheit beeinflusst? Wovon ist sie abhängig?

Im Anschluss tauschten sich alle Teilnehmenden in Break-out Sessions darüber aus, welche Maßnahmen im Sinne des Planetary Health Konzepts in der eigenen Arbeit und am Arbeitsplatz bereits umgesetzt werden.

Frau Koch weiß, dass Arbeitnehmer*innen sich wohler und resilienter fühlen, wenn Kriterien der Planetary Health am Arbeitsplatz berücksichtigt werden. Abschließend stellt sie verschiedene Maßnahmen vor, wie sogenannte Co-Benefits, die sowohl für eine gesunde Erde und als auch für gesunde Menschen sorgen wie z.B. die planetary diet, beitragen können.

1. Nachhaltige Unternehmenspraktiken

2. Förderung eines gesunden Lebensstils

3. Mentale Gesundheit und Wohlbefinden

4. Umweltbewusstsein schärfen – Teamgeist stärken

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Klimagerechtigkeit – KlimaUNgerechtigkeit spielerisch erfahren

Die meisten Länder die von klimabedingten Wetterextremen getroffen werden, haben selber zur Klimakrise sehr wenig beigetragen. Damit diese Wetterextreme nicht zur Katastrophe werden, benötigen die Länder Ressourcen: Zur Anpassung, zum Wiederaufbau und natürlich auch für den Klimaschutz. Alleine können viele davon diese Aufgabe nicht stemmen.

In der Realität bekommen die betroffenen Länder ziemlich wenig Unterstützung bei dieser Herausforderung. Das ist in diesem kooperativen Spiel für Erwachsene und ältere Jugendliche (ab 14) mal anders: Hier versuchen alle Spieler:innen – als Stellvertreter:innen einiger Staaten der Erde – gemeinsam dafür zu sorgen, dass in allen Ländern ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen. So wird verhindert, dass aus einem klimabedingten Wetterextrem eine Katastrophe wird. Wie gut das gelingt hängt von einer guten Vorsorgestrategie und vom Wurfelglück ab. Schafft ihr es bis in den grünen Bereich? Das Spiel wurde von Dr. Ulrich Wischnath, Referent für Klimapolitik am Klimahaus Bremerhaven, entwickelt und in diesem Lernsnack vorgestellt.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Bildungsidee Klimafotografie - KlimaBilderBox und Changing Planet

Das Foto-Schulprojekt ist im Rahmen des Coachingsjahr mit dem assoziierten Bildungszentrums Campus Stadt Natur der Grün Berlin entstanden und wird gemeinsam mit dem Projektteam koordiniert. Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich im Kunstunterricht mit der Fotografie und der Klimakrise. Die dabei entstandenen Fotoarbeiten repräsentieren die individuellen Blickwinkel der Kinder und Jugendlichen. Das fotografische Bildungsprojekte erfreut sich großer Beliebtheit. Aktuell beteiligen sich 10 Schulen aus vier verschiedenen Ländern. Es bietet der jungen Generation eine Plattform, um eigene Fotoarbeiten zu präsentieren, untereinander und mit Jugendlichen aus anderen Ländern in einen Dialog zu treten und Medienkompetenz zu erlangen. Die als Wanderausstellung konzipierte Ausstellung wird drei- bis viermal jährlich gezeigt und bietet den Besuchenden einen idealen Einstieg in Themen der Umwelt- und Klimabildung. Zukünftig soll sie auch ausleihbar sein.

Die KlimaBilderBox ist in Kooperation mit CHANGINGPLANET - einem Netzwerk junger Fotograf*innen - entstanden. Sie zeigt auf 55 Bildern verschiedene Perspektiven von Schüler*innen und professionellen Fotograf*innen auf die Klimakrise und rückt dabei die Beziehung zwischen Menschen und ihrer Umwelt fotografisch in den Fokus. Als niederschwelliges und vielseitig einsetzbares Bildungsmaterial ermöglicht die KlimaBilderBox sowohl an außerschulischen Lernorten als auch in der Schule einen thematischen Einstieg für die Klimabildung. In einer kurzen Gruppenarbeit stellten die Teilnehmenden des Lernsnacks fest, dass die Fotografien bereits in der Grundschule eingesetzt werden können und sich für verschiedenste Fächer und Schulformen eignen, wodurch die Umsetzung von Klimabildung als Querschnittsthema erreicht werden kann. Mit Klimagerechtigkeit und Klimaemotionen wirft die Fotosammlung vor allem Themen auf, die Kinder und Jugendliche besonders beschäftigen.

Aktuell befindet sich die KlimaBilderBox an Schulen und außerschulischen Lernorten in der Evaluationsphase. Sie wird voraussichtlich ab Herbst käuflich zu erwerben sein.

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Der Klimawandel beeinflusst die Artenvielfalt - und umgekehrt!

Der Klimawandel beeinflusst die Artenvielfalt - und umgekehrt!

Wissen Sie, wie viele Tier- und Pflanzenarten es auf unserem Planeten gibt? Vermutlich nicht, denn eine exakte Zahl ist nicht bekannt. Ungefähr 2,1 Millionen Arten wurden bisher wissenschaftlich beschrieben, doch Schätzungen von Biodiversitätsforschern gehen sehr weit auseinander: von drei Millionen bis 11 Millionen, vermutlich um die acht Millionen, und da sind Pilze und Mikroben noch nicht eingerechnet, deren Vielfalt bis in die Milliarden gehen könnte (Ritchie, 2022). Wir wissen also erstaunlich wenig über die Artenvielfalt auf der Erde. Was wir aber wissen, ist, dass die Artenvielfalt unseres Planeten für unser Überleben essentiell ist. Vom Sauerstoff, den wir atmen, zu unseren Nahrungsmitteln, Fasern für unsere Kleidung, Wirkstoffen für unsere Medikamente – alles beziehen wir aus der Natur (WWF, 2023). Doch genauso, wie wir mit dem Klimawandel uns selbst schaden, setzen wir auch die biologische Vielfalt und somit unsere Lebensgrundlage unter enormen Druck.

Im Durchschnitt aller Artengruppen, die bisher untersucht wurden, sind etwa 25% aller Arten vom Aussterben bedroht, und sollten wir unsere Anstrengungen zum Schutz der biologischen Vielfalt nicht deutlich erhöhen, könnten wir bis zum Jahr 2030 weltweit ca. eine Million der geschätzten acht Millionen Arten verlieren. Als Hauptursachen für diese massiven Rückgänge wurden der Verlust von Lebensraum durch menschliche Nutzung, direkte Ausbeutung von Lebewesen, der Klimawandel, Verschmutzung sowie invasive Arten identifiziert (IPBES, 2019). Häufig treten diese in Kombination auf, wodurch sich die Lage meistens verschärft. Insbesondere der Klimawandel erhöht den Druck auf bereits von anderen Faktoren geschwächte Ökosysteme, da er die dort lebenden Arten an die Grenzen ihrer Anpassungen zwingt und Prozesse, die über Jahrmillionen durch Evolution entstanden sind, in kurzer Zeit durcheinanderbringt.

Bei Brutvögeln in unseren Breiten beispielsweise sind die Konsequenzen gleich doppelt sichtbar. Kälteliebende Arten werden in heimischen Gefilden seltener. Milde Winter und frühe Warmphasen im Jahr sorgen zudem dafür, dass Pflanzen früher im Jahr zu blühen beginnen und in der Folge sowohl Insekten als auch Vögel unter Umständen zu spät dran sind, um diese Phase der Produktivität für die Versorgung ihres Nachwuchses nutzen zu können (Umweltbundesamt, 2019). Solche zeitlichen Verschiebungen in etablierten ökologischen Beziehungen werden oft als „Mismatches“ bezeichnet und treten in diversen Ökosystemen auf. Besonders betroffen sind auch Wattvögel, von denen viele über das Jahr weite Strecken zwischen Westafrika, dem Wattenmeer und Nordeuropa zurücklegen und auf die Anwesenheit ausreichender Futterreserven angewiesen sind (Nationalpark Wattenmeer, o. D.). Ähnliche Folgen haben die erhöhten Temperaturen für Tierarten, die über den Winter normalerweise in Winterruhe oder Winterschlaf gehen. Murmeltiere beispielsweise verbringen in heißen Sommern mehr Zeit in ihrem schattigen Bau und weniger mit der Futtersuche. So bauen sie nicht genügend Energiereserven auf, um den Winter zu überstehen (WWF, o. D.). Einige Arten reagieren auf die sich verändernden Lebensumstände mit Abwanderungen in neue Lebensräume, entweder in höher gelegene Gebiete oder in Richtung der Pole. Sie gelangen so in andere etablierte Ökosysteme, in denen sie wiederum mit den heimischen Arten konkurrieren und die Systeme, in die sie einwandern, ebenfalls unter zusätzlichen Druck setzen (Bundesamt für Naturschutz, o.D.). So führt der Klimawandel auf vielfachem Weg zu einer Verschärfung der Biodiversitätskrise. Und dabei ist Artenvielfalt selbst ein entscheidender Faktor für den Klimaschutz!

Der menschgemachte Klimawandel wird maßgeblich von der Verbrennung fossiler Energieträger vorangetrieben – Kohle, Erdöl und Erdgas. Diese haben sich über Millionen von Jahren aus abgestorbenem organischem Material gebildet, also aus Tieren und Pflanzen, die im Laufe Ihres Lebens Kohlenstoff gebunden und somit der Atmosphäre entzogen haben (Spektrum, o. D.). Und auch heute, da große Mengen dieser gebundenen Kohlenstoffe durch den Menschen erneut als CO2 in die Atmosphäre gelangen, sind intakte Ökosysteme als natürliche Kohlenstoffspeicher von zentraler Bedeutung. Pflanzen nehmen durch die Photosynthese CO2 auf und binden dieses in Glukose, also Zucker, den sie dann einlagern (Mrasek, 2018). So wird der tropische Regenwald im Amazonasgebiet beispielsweise als die „grüne Lunge“ des Planeten bezeichnet (z.B. OroVerde, o. D.). Tatsächlich nehmen aber auch Wiesen an Land und am/im Meer (Salzwiesen und Seegraswiesen) sowie tropische Mangrovenwälder und Wälder in gemäßigten Klimazonen große Mengen an CO2 auf (z.B. Duarte et al., 2013; Faber, 2023; Nicolai, 2017). Die wichtigsten Ökosysteme weltweit im Hinblick auf die CO2-Speicherung sind jedoch Moore (Temmink et al., 2022). Sie bestehen aus Torfmoosen, die sich auf dauerhaft vernässten Flächen ansiedeln, CO2 aus der Luft binden und Schicht für Schicht übereinander wachsen. Ältere Teile der Pflanzen sterben unter der Wasseroberfläche ab, wo sie aufgrund des Sauerstoffmangels nicht zersetzt, sondern stattdessen zu Torf gepresst werden, ein organisches Material, in dem Kohlenstoff extrem dicht gepackt gespeichert ist (Steininger, 2022). Neben der Tatsache, dass Ökosysteme CO2 aus der Atmosphäre binden und somit dem Klimawandel entgegenwirken, federn sie auch die Folgen des Klimawandels ab (Stichwort Klimaanpassung): sei es der Schutz vor Hitze durch trockenresiliente Bäume (Tominski, 2022) oder vor Überschwemmung durch gesunde Böden (Dewitz & Stiem-Bhatia, 2024), oder natürlicher Küstenschutz durch Mangroven, Salzwiesen und Watten (Walker, 2020).

Und nicht nur Pflanzen sind lebende Klimahelden. Über die Nahrungskette werden die pflanzlich gespeicherten Kohlenstoffe von Tieren aufgenommen, in Körpergröße und -gewicht umgewandelt und so gebündelt. Furchenwale wie Blau- und Buckelwal nehmen täglich mehrere Tonnen kleiner Krebstierchen auf, die wiederum mikroskopische Algen (Phytoplankton) fressen, und wachsen so zu enormer Größe heran (Willems, 2021). Wenn die Wale sterben, sinken ihre gewaltigen Körper auf den Meeresgrund und der in Ihnen gespeicherte Kohlenstoff wird am Meeresboden abgelagert, gelangt also nicht zurück in die Atmosphäre. Zudem ist der Kot der Wale stark eisenhaltig und somit Dünger für das Phytoplankton, wodurch sie auch indirekt zur CO2-Aufnahme beitragen (Nicolas, 2023). Auf ähnliche Weise sorgen Elefanten mit ihrem Dung für Klimaschutz, da sie damit die Samen der Pflanzen, die sie fressen, verteilen. Außerdem trampeln sie auf ihren unermüdlichen Pfaden durch den Wald kleinere Sträucher nieder – die verbleibenden Bäume und Sträucher können ohne Konkurrenz besser und größer werden und somit wieder mehr CO2 aufnehmen und speichern (WWF, 2024). Es ließen sich viele weitere Beispiele nennen.

Man sieht also: Klimaschutz ist Artenschutz und umgekehrt! Am 22. Mai ist der internationale Tag für biologische Vielfalt, und aus diesem Anlass möchten wir Ihnen ein paar Tipps und Hinweise dazu geben, was Sie im Netzwerk der BildungszentrenKlimaschutz zu dem Thema finden können. Seit dem bundesweiten Netzwerktreffen im vergangenen November existiert eine Arbeitsgruppe Biodiversität, in der wir uns zu Methoden, Materialien und Vermittlungsstrategien austauschen. Beim letzten Treffen wurde beispielsweise ein Outdoor-Escape-Spiel vorgestellt, das der Wildpark Schwarze Berge entwickelt hat. Zudem wurden in den bisherigen AG Treffen Methoden gesammelt, die Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedene Artengruppen verdeutlichen können. Darüber hinaus sind im Rahmen des Projekts BildungKlima-plus-56 zahlreiche neue Programme und Kooperationen entstanden: „Klimaheld Baum“ des Erlebniswald Trappenkamp, „Dem Netz auf der Spur“ am Klimahaus, ein Tagfalterprogramm am Schulbiologiezentrum Hildesheim, aber auch das Netzwerk „Moor-Klima-Bildung“, welches sich intensiv mit dem Lebensraum und Klimaheld Moor beschäftigt. Wer nach konkreten Anregungen und Netzwerkpartner*innen für Austausch zu einem bestimmten Biodiversitätsthema sucht oder Interesse an der AG Biodiversität hat, kann sich gerne an Kim Ludwig (Regionalkoordinatorin Nord,) wenden.

Lernsnack: Werte, die zusammenbringen – Strategien zum Umgang mit Klimaskeptiker*innen

Manchmal begegnen uns bei dem Thema "Klimakrise" Menschen, deren Werte und Einstellungen so gar nicht zu den eigenen passen wollen. Gespräche über das Thema können schnell emotional aufgeladen werden und uns wütend und frustriert machen. Oft versuchen wir, mit Fakten, besseren Argumenten und schlauen Zitaten weiterzukommen. Leider häufig ohne den gewünschten Effekt. Wie also können wir in solchen Situationen wieder auf einen konstruktiven Weg der Diskussion gelangen und vielleicht sogar Möglichkeiten der Zusammenarbeit finden? Die Psychologin Lea Fischer, Aktivistin bei Psychologists for Future, hat hierzu einen Ansatz. In diesem Lernsnack erläuterte sie, wie wir unsere Kommunikation mit Menschen, die in der Klimadebatte andere Meinungen vertreten, konstruktiver gestalten und emotional entschärfen können: „Statt über Fakten wollen wir gemeinsam überlegen, wie es wäre, über Werte zu sprechen. Und ja, man kann über die Klimakrise sprechen, ohne einmal das Wort "CO2-Budget" in den Mund genommen zu haben.

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Koloniales Klima: Naturschutzgebiete im Globalen Süden

Natur- und Klimaschutz in Afrika und Asien ist heute meist weit davon entfernt menschenrechtsbasiert zu sein und stützt sich weiterhin auf koloniale und veraltete Konzepte. Darunter die im Globalen Norden immer noch sehr populäre Idee von menschenleeren Nationalparks und „unberührter Wildnis”. Survival International fordert dagegen einen Naturschutzansatz, der die Rechte, das Wissen und die Expertise indigener Völker – die besten Naturschützer*innen und Bewohner*innen dieser vermeintlich unberührten Natur – als zentralen Lösungsansatz versteht.

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Anregungen für die Bildungsarbeit zum Thema Kolonialismus finden Sie hier.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Inklusive Lernsettings gestalten

Wie kann Inklusion in BNE-Angeboten mitgedacht werden? Welche Aspekte sollten in die Entwicklung von Projekten und Unterrichtseinheiten mit einfließen? Um diese Fragen drehte sich der Impulsvortrag von Julia Schätzlein, BNE-Referentin und Mitarbeiterin von OroVerde. Außerdem stellte sie den zugehörigen Leitfaden vor und erklärte, wie versteckte Hürden in der Planung und Konzeption von Bildungsangeboten umgangen werden, damit alle Teilnehmenden gut mitgenommen werden können.

Zum Einstieg zeigte Frau Schätzlein die verschiedenen Förderschwerpunkte, da sich hieraus sehr unterschiedliche Anforderungen für die Lerngestaltung ableiten lassen. Zudem sind die einzelnen Förderschwerpunkte sehr unterschiedlich verteilt. Den größten Anteil macht der Förderschwerpunkt „Lernen“ aus. Für ein weiteres grundlegendes Verständnis erläuterte Frau Schätzlein die Kernelemente inklusiver Bildung und legte mit der UN-Behindertenrechtskonvention und der Agenda 2030, mit Fokus auf das SDG4, auch die gesetzliche Grundlage für eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung und den Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle dar.

An den übersichtlichen Impulsvortrag knüpfte sich ein reger Austausch über praktische Erfahrungen und der Umgang mit unerwarteten Situationen. Dies sei, so stellte sich heraus, eher die Regel als die Ausnahme, sodass es stets hilfreich sei mindestens einen Plan B in der Tasche zu haben. Außerschulische Lernorte genießen den Vorteil viele Inhalte und Erfahrungen über die verschiedenen Sinne erlebbar zu machen und zu vermitteln. Dieser Ansatz erleichtert vor allem Menschen mit Einschränkungen das Lernen.

Eine Checkliste auf der letzten Seite des Leitfadens, fasst die wesentlichen Aspekte, die für eine gelungene Gestaltung von Bildungsmaterialien berücksichtigt werden sollten zusammen. Ein besonderes Augenmerk, verrät uns Julia Schätzlein abschließend, sollte auf eine angemessene Sprache, Methodenflexibilität, reduzierte Komplexität und einem Bezug zur Lebenswelt der Zielgruppe gelegt werden.

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Klimabilanzierung

Im Zuge der ökonomisch-ökologischen Transformation spielt die Klimabilanzierung eine wesentliche Rolle. Viele Fördermittelgeber unterstützen ausschließlich Projekte, welche eine Klimabilanz durchführen. Auch im kulturellen Sektor und der Museumslandschaft gehört die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen mittlerweile zu den zentralen Aufgaben der Verwaltung. In unserem Lernsnack stellte Kristin Fechner, Referentin der Geschäftsleitung, den Weg der Klimabilanzierung des Europäische Hansemuseums vor, welchen es im Rahmen unseres Projekts bestritten hat. Dabei ging es von A wie Antrag bis Z wie (Net) Zero kennen. Frau Fechner machte in ihrem Vortrag deutlich, dass eine Klimabilanzierung erstmal keinen Beitrag zum Klimaschutz leistet und nur ein erster Schritt zu mehr Nachhaltigkeit sei. Vielmehr braucht es ein Netzwerk mit starken Verbündeten die gemeinsam erfolgreiche und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie z.B. eine Kleidertauschparty organisieren. Für eine langfristige und erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie am Europäischen Hansemuseum wurde eine AG gegründet, die Maßnahmen in allen Handlungsfeldern plant und für die Umsetzung sorgt.

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Zu diesem Lernsnack stehen Ihnen ein Handout und die Vortragsfolien zur Verfügung.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Klimakommunikation

Unser dritte Lernsnack mit dem Thema Klimakommunikation drehte sich primär um die Frage Warum tun wir nicht, was wir wissen? Hierzu beleuchtete der Referent, Carel Mohn von klimafakten, in seinem 30-minütigen Input zunächst ein Verhaltensmodell aus der Psychologie. Schnell wurde klar, dass Wissen nur eine von vielen Dimensionen ist, die unser Verhalten ausmachen und beeinflussen. Damit ist die Annahme des Wissens-Defizit-Modells, je mehr die Menschen wissen, desto klimafreundlicher verhalten sie sich, nicht zielführend. Deutlich vielversprechender ist das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung, welches durch verschiedene Methoden auch Emotionen, Normen und Werte der Lernenden anspricht.

Als ursächliches Problem der Klimakommunikation stellte Herr Mohn die sogenannte „Perception gap“ vor. Während fast 80% der Menschen in Europa sagen, dass sie in ihrem Alltag bereits alles machen, was sie für den Klimaschutz tun können, trauen sie dasselbige nur knapp 40% der europäischen Bevölkerung zu. Das schlechte Denken des anderen, führt dazu, dass man selbst weniger macht. Diese Wahrnehmung führt auch dazu, dass Politiker*innen die Handlungsbereitschaft unterschätzen. Dabei unterstützen laut des EIB Climate Survey (2021/22) 70 % der Europäer*innen schärfere Maßnahmen der Regierung, um Menschen dazu zu bringen, sich klimafreundlicher zu verhalten.

In der abschließenden Zukunftsvision ist klimafreundliches Verhalten die „normale“, einfachere und günstigere Variante, das auf einem hohem individuellen Problembewusstsein und Handlungsbereitschaft beruht, von einer lösungsorientierten politisch-medialen Debatte geleitet wird und ein Gefühl der kollektive Selbstwirksamkeit stärkt.

Wie dieses Szenario erreicht werden könnte, und ob die Menschen in Europa tatsächlich so motiviert für den Klimaschutz sind, wurde in der regen Diskussion erörtert.

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Globale Nachhaltigkeitsziele (SDGs) in der Bildungsarbeit: Hintergründe, Potenziale und innovative Methoden

Die globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) zielen darauf ab für alle, jetzt und in Zukunft, ein nachhaltiges, friedliches, und gerechtes Leben zu ermöglichen. Für das Erreichen der SDGs kommt Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) eine wichtige Bedeutung zu. BNE kann die Entwicklung von Kompetenzen fördern, die Menschen nicht nur dazu befähigen, die SDGs zu verstehen, sondern auch eigene Beiträge zum Erreichen der Ziele zu leisten. Der Lernsnack erklärt, was genau hinter den SDGs steckt, wie sie Teil des eigenen BNE-Angebots werden können und welche Ansätze und Methoden es bereits gibt.

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Lernsnack: Natur-, Umwelt- und Klimaschutz von rechts

Entgegen der allgemeinen Annahme, dass Engagement im Natur- und Umweltschutz, aktuell auch gegen die Klimakrise, eher mit einer toleranten Lebensweise und dem Einsatz für ein demokratisches Miteinander in Verbindung gebracht werden, engagieren sich bewusst auch (extrem-) rechte Akteursgruppen in diesen Bereichen. Deren Ziel ist es, unter demokratie- und menschenfeindlichen Prämissen Anschlusspunkte in die Zivilgesellschaft herzustellen. So zeigt unser erster Lernsnack die Verknüpfungen des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes in mit (extrem-)rechten Strömungen auf und gibt einen Überblick über demokratiefeindliche Ideologien und Akteur*innen in diesen Bereichen.

Die Aufzeichnung des Lernsnacks finden Sie hier.

Die Folien zum Lernsnack können Sie hier herunterladen.

Hier gelangen Sie zur Übersicht aller Lernsnacks.

Hintergrundinformationen und ergänzende Inhalte zum Lernsnack

Engagement im Natur- und Umweltschutz und gegen die Klimakrise werden gemeinhin eher mit demokratischen Bestrebungen und Bewegungen verbunden. Einen Einblick darin, dass dies jedoch nur eingeschränkt zutrifft, soll der folgende Beitrag liefern. Dazu werden exemplarisch aktuelle Verstrickungen rechter Akteursgruppen in der Natur- und Umweltbewegung aufgezeigt. Die Basis dieser Verstrickungen legt der Ursprung der Natur- und Umweltschutzbewegung in Deutschland im 19. Jahrhundert begleitend zur Industrialisierung. Diese Bewegung war überwiegend geprägt durch ein konservatives und zivilisationskritisches (Selbst-)Verständnis. Abgelehnt wurden insbesondere Verstädterung und Industrialisierung, welche einem romantisch verklärten Bild des Landlebens entgegenstehen. Bewusst bauten im 20. Jahrhundert kontinuierlich die Nationalsozialisten ökologische Themen in ihre Ideologie ein. Kontinuitäten bestanden auch nach 1945 weiter, denn Anhänger eines rechten Naturschutzverständnisses konnten ihre Tätigkeit im Naturschutz fortsetzen (FARN e.V., 2018, S. 5).

Historische und aktuelle rechte Ideologien gleichen sich beispielsweise in der Ablehnung von freiheitlich-demokratischen Werten und Einstellungen gegen Gleichwertigkeit aller Menschen (wie Rassismus, Behindertenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Anti-Feminismus (Keßler, 2018)).

Ein aktuelles Bestreben rechter Gruppen ist es, mit Hilfe ökologischer Themen ihr rechtes Gedankengut in der Bevölkerung zu verankern. Dieses Vorgehen lässt sich an der Verwendung des Begriffs „Natur“ nachvollziehen: „Natur“ wird genutzt, um von Menschen geschaffene Strukturen oder Verhältnisse als gegeben und natürlich zu rechtfertigen. So zum Beispiel soziale Benachteiligung und Diskriminierungsformen wie Rassismus, Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit (BUKO, 2020, S.10-12). Natur wird nicht im Sinne der biotischen (lebendigen) und abiotischen (nicht-lebendigen) Umgebung genutzt, es findet eine Gleichsetzung von Natur und Kultur statt. Ziel ist es bestehende Werte und Normen wie die deutsche Kernfamilie mit Vater und Mutter oder einen gesunden Volkskörper zu erhalten.

Nach diesem Naturverständnis hat jeder Mensch einen feststehenden Platz im (Öko-)System. Jede Person nimmt demnach eine bestimmte Rolle ein, gehört an einen bestimmten Platz, sowohl räumlich, als auch sozial (BUKO, 2020, S.10-12). Soziale Unterschiede seien damit lediglich ein Ausdruck der Natur und emanzipatorischen Bewegungen von Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, queeren oder behinderten Menschen werden als unnatürlich dargestellt. Insbesondere in Kombination mit Begriffen wie „Heimat“ ist dieses Naturverständnis auch ein wichtiger Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie. So ist auch der Begriff „Heimat“ schwer zu fassen und umfasst eine Vielzahl von Definitionen. Von rechten Akteuren*innen wird „Heimat“ bewusst politisch aufgeladen und eingesetzt, um über die Identität gleichzeitig Aus- und Abgrenzung zu stiften. Die Heimat ist dabei ein starres Gebilde, welches vor Veränderungen geschützt werden muss, um Volk, Tradition und Werte zu bewahren (vgl. FARN 2019a: 11 f.).

Einen breiten Anknüpfungspunkt stellt beispielsweise die Debatte im Naturschutz über den Umgang mit Neobiota dar. Neobiota sind Arten, die sich aufgrund von menschlichen Aktivitäten nach dem 15. Jahrhundert in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren. In der wissenschaftlichen Debatte und aus dem Blickwinkel des Naturschutzes geht es ausschließlich um die Frage, welche Pflanzen, Tiere und Pilze, die aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland gekommen sind und den hier „heimischen“ Biotopen Schaden zufügen. Eine Übertragung dieser naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise setzen rechte Akteur*innen gezielt ein, um Abgrenzung zwischen „heimischer“ und „nicht-heimischer“ Bevölkerung zu stiften. Dazu werden Rückschlüsse von der Natur auf den Menschen gezogen und charakterisieren bestimmt Biotope und Landschaften als „deutsch“ (FARN e.V., 2018, S. 21). Weiterhin nutzt zum Beispiel die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ den Slogan „Umweltschutz ist Heimatschutz“ und setzt damit bewusst eine intakte Natur mit Grundlage des Überlebens des „deutschen Volkes“ gleich. Diese beiden Beispiele um Natur und Heimat sind keinesfalls abschließend für die Bestrebungen rechter Akteursgruppen im Natur- und Umweltschutz. Es lässt sich jedoch zusammenfassen, dass die überwiegende Mehrzahl rechter Akteur*innen aktiv Narrative aufrechterhält, welche Identität nach Innen und Abgrenzung nach außen bewirken sollen.

Im Themenbereich von Klimakrise und Klimaschutz gestaltet sich die Aktivität rechter Akteur*innen weniger homogen. Auf der einen Seite stehen Gruppen, die den menschengemachten Klimawandel leugnen und/oder Klimaschutzmaßnahmen bewusst ausbremsen. Für die deutsche Szene der Klimaleugner*innen laufen die Fäden am sogenannten „Europäisches Institut für Klima & Energie (EIKE) e.V.“ zusammen. EIKE e.V. ist ein Lobbyverein, welcher wissenschaftsfeindliche, teils rechtpopulistische und rechte, teils verschwörungstheoretische Ansichten teilt und Veröffentlichungen unterstützt, so zum Beispiel das Magazin „Umwelt & Aktiv“ (FARN, 2022, S. 23-25.). Dem entgegen steht der Klimanationalismus, welcher die Klimakrise anerkennt, ihre Auswirkungen jedoch durch die Rückkehr zu einer vermeintlich „natürlichen Ordnung“ einzudämmen versucht. Charakteristisch für diese Sparte ist eine ausschließlich nationale Betrachtungsweise oftmals zusammengedacht mit dem Mythos „Überbevölkerung“. So wird vor dem Hintergrund der nationalen Autarkie der Ausbau von erneuerbaren Energien befürwortet.

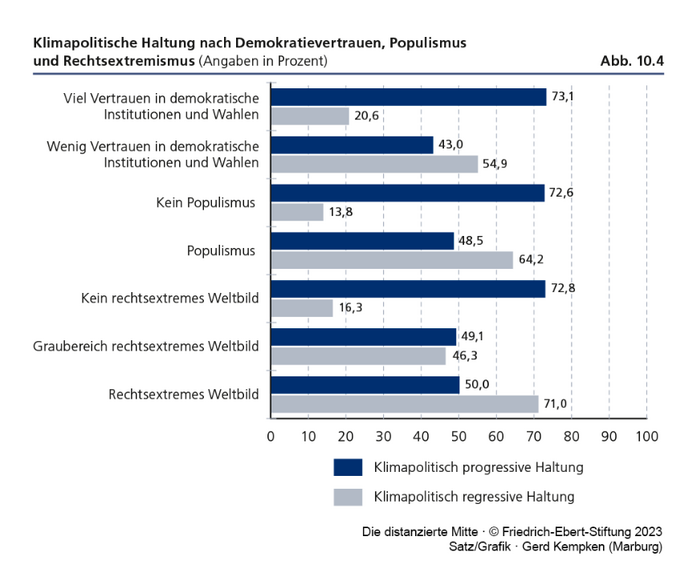

Für Akteur*innen der (Klima-)Bildung ist ein Bewusstsein über beide dieser Gruppen relevant. F. Reusswig und B. Küpper (2023, S.308) legen in der aktuellen Mitte-Studie dar, dass „[d]ie Haltung zu Klimaschutz und Energietransformation […] bemerkenswert deutlich und in ganzer Bandbreite mit demokratiegefährdenden Einstellungen zusammen[hängt]. Je eher die Befragten klimapolitisch progressive Positionen teilen, desto demokratischer sind die Befragten eingestellt. Vor allem aber sind jene, die eher klimapolitisch regressive Positionen teilen, feindlicher gegenüber der Demokratie eingestellt“ - so auch Abbildung 1 zu entnehmen.

Auch macht nach S. Achour (2023, S.376) „[d]ie Sorge um knappe Ressourcen […] anfällig für autoritäre Lösungsangebote, die mit einer zunehmenden Menschen- und Demokratiefeindlichkeit einhergehen.“ Akteur*innen in der Umwelt- und Klimaschutzbildung sollten daher bewusst und explizit demokratische und emanzipatorische Bildungsarbeit leisten. Dies kann bedeuten auf rechte Codes und Bezeichnungen zu achten, eigene Privilegien zu reflektieren und Aufklärungsarbeit zu übernehmen. Ein wichtiges Konzept zur Orientierung ist Klimagerechtigkeit. Dieses begreift die Klimakrise als ökologische, soziale und ethische Krise in globalem Maßstab.

Zusammenfassend bedarf es nach S. Achour (2023,S. 375) „[i]n Anbetracht dessen […] einer politischen Bildung für Nachhaltige Entwicklung, welche politische (Macht-)Strukturen, (globale) wirtschaftliche Prozesse und gesellschaftliche Zusammenhänge fokussiert und damit den klaren Verfassungsauftrag von Politik zum Klimaschutz (Art. 20a GG), wie das Bundesverfassungsgericht 2021 urteilte, umsetzt“. Verschiedene Beratungs- und Bildungsangebote sowie Publikationen hält unter anderem die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz (FARN e.V.), der Glokal e.V. oder die BUNDjugend im Projekt locals united bereit.

Quellen:

Achour, S. (2023): Politische Bildung für eine (nicht) distanzierte Mitte. In: A. Zick et al. [Hrsg.] (2023): Die distanzierte Mitte., unter:

https://www.fes.de/referat-demokratie-gesellschaft-und-innovation/gegen-rechtsextremismus/mitte-studie-2023

Bundeskoordination Internationalismus (BUKO) (2020): Rinks und Lechts kann man nicht velwechsern – Rechte und Linke Positionen zu Ökologie., unter: www.buko.info/fileadmin/user_upload/gesnat/BUKO_Rechte_und_linke_Positionen_zu_OEkologie__doppelt_.pdf

FARN e.V. (2018): Rechtsextreme Ideologien im Natur- und Umweltschutz, unter: www.nf-farn.de/system/files/documents/handreichung1_farn_fuer_web.pdf

FARN e.V. (2019a): Wenn Rechtsextreme von Naturschutz reden – Argumente und Mythen, unter: www.nf-farn.de/system/files/documents/farn_leitfaden_wenn_rechtsextreme_von_naturschutz_reden.pdf

FARN e.V. (2019b): Love Nature. Not Fascism., unter: www.nf-farn.de/system/files/documents/broschuere_farn_lovenature_web.pdf

FARN e.V. (2022): Die extreme Rechte zwischen Klimawandelleugnung und Klimanationalismus, unter: www.nf-farn.de/system/files/documents/broschuere_farn_klimavonrechts_web.pdf

Kulturbüro Sachsen (2023): Sachsen rechts unten 2023, unter: kulturbuero-sachsen.de/sachsen-rechts-unten-2023/

Neue Deutsche Medienmacher (o.J.): Glossar Rechtsextremismus, unter: glossar.neuemedienmacher.de/glossar/rechtsextremismus/

Keßler, P. (2018): Topographie der Grenzziehungen, unter: www.frankfurter-hefte.de/artikel/topografie-der-grenzziehungen-2071/

Reusswig, F. & Küpper, B. (2023): Klimapolitische Einstellungen im Kontext des Krieges gegen die Ukraine. In: A. Zick et al. [Hrsg.] (2023): Die distanzierte Mitte., unter:

https://www.fes.de/referat-demokratie-gesellschaft-und-innovation/gegen-rechtsextremismus/mitte-studie-2023

Zick, A. et al. [Hrsg.] (2023): Die distanzierte Mitte., unter:

https://www.fes.de/referat-demokratie-gesellschaft-und-innovation/gegen-rechtsextremismus/mitte-studie-2023

Das kleine 1x1 des nachhaltigen Reisens

Die Urlaubssaison neigt sich gerade dem Ende und getreu dem Motto „nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub“ machen auch Sie sich schon Gedanken und haben Ideen, wo die nächste Reise hingehen soll. Wir zeigen Ihnen heute, wie sie diese nachhaltig und ressourcenschonend gestalten können. Denn das Interesse ist groß: 68% der Bevölkerung haben eine positive Einstellung zu Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen und finden ökologische und soziale Nachhaltigkeit wichtig (BMUV, 2019). Die Reiseanalyse zeigt anhand der nachfragbasierten Indikatoren aber auch, dass die Lücke zwischen nachhaltiger Einstellung und nachhaltigem Verhalten auf Urlaubsreisen ist weiterhin sehr groß ist. Dabei reichen fünf Buchstaben zum nachhaltigen Reiseglück schon aus: Gemächlich unterwegs sein, Lokales bevorzugen, Überraschungen zulassen, CO2-Ausstoß senken und einen korrekten Preis bezahlen.

Abbildung 1: Fünf Buchstaben für ein nachhaltiges Reiseglück. © FAIR UNTERWEGS

Begeben Sie sich mit dem Spiel „One Planet Guide“ bereits gedanklich auf Ihre nächste Traumreise. Lassen Sie sich inspirieren und sammeln Sie praktische Tipps für Ihren fairen und nachhaltigen Urlaub.Zur Einstimmung empfehlen wir Ihnen die Dokumentation „Reisen ohne Fußabdruck“. Sammeln Sie gemeinsam mit einer vierköpfigen Familie, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Familienurlaub in die Rhön reist und einem abenteuerlustigen Paar, das probiert ein Mikro-Abenteuer vor der Haustür ausprobiert, erste Erfahrungen zum nachhaltigen Reisen. Außerdem gibt es noch spannende Erkenntnisse aus der Tourismusforschung mit hilfreichen Tipps für den nächsten Urlaub.

Die Anreise

An- und Abreise machen den größten Anteil des touristischen Fußabdrucks aus. Erste Ergebnisse der FUR Reiseanalyse des letzten Jahres zeigen, dass knapp die Hälfte aller Urlauber*innen (46%) mit dem PKW in den Urlaub fahren und 42% das Flugzeug nehmen. Für die öffentlichen Verkehrsmittel verbleiben dann nur noch 5% für die Bahn und 4% für den Bus sowie 2% für Sonstige wie z. B. dem Fahrrad. Wer sich eine Fernreise gönnen möchte, plant wenn möglich mehr Zeit ein, damit sich der Flug auch lohnt. Bei Kompensationszahlungen sollte auf seriöse Anbieter geachtet werden. Das Siegel „Gold Standard“ stellt in diesem Bereich ein Qualitätsmerkmal dar, weil die Treibhausgasemissionen realistisch berechnet werden und die unterstützen Klimaschutzprojekte von hoher Qualität sind. Manche Erlebnisse sind aber auch nur einen Katzensprung entfernt.

Die Unterkunft

Die Kategorie Unterkunft hat sich in den letzten Jahren in Sachen Nachhaltigkeit sehr stark weiterentwickelt und bietet mittlerweile eine sehr umfangreiche Auswahl für jeden Urlaubstypen an. Orientierung sollen diverse Siegel geben, die jedoch aufgrund ihrer Vielzahl ehr zur Verwirrung und Unsicherheit führen. Das Wissensportal nachhaltige Reiseziele stellt eine Auswahl an nationalen und internationalen Umwelt- und Nachhaltigkeitszertifikaten zur Verfügung, die die Prüfung der Betriebe durch unabhängige Auditor*innen vor Ort vornehmen und die ihre zertifizierten Betriebe auf der Grünen Reisekarte Deutschland veröffentlichen. Häufig unterscheiden sich Siegel auch hinsichtlich ihrer Ganzheitlichkeit: werden alle Aspekte der Nachhaltigkeit (Ökologie, Soziales, Ökonomie) vom Zertifikat berücksichtigt oder ist nur ein Teilaspekt zertifiziert?

Als Gegenentwurf zu unserem hektischen und schnelllebigen Alltag breitet sich das „Slow-Konzept“ zunehmend aus. Angefangen mit Slow-Food über Slow-Fashion gibt es im Tourismus auch das Slow-Travel. Hiermit ist zunächst das Offensichtliche gemeint: langsam und abseits vom Massentourismus zu reisen, bewusst und achtsam unterwegs zu sein, mit allen Sinnen zu erleben, Begegnungen zuzulassen, in die Landschaft einzutauchen und individuell zu entdecken, statt eine Bucket List abzuhaken. Anders formuliert: Slow Travel sorgt dafür, authentische Reiseerlebnisse ganz ohne Hektik zu sammeln, Ressourcen zu schützen und sich auf die jeweilige Kultur im Reiseland und auf die Menschen vor Ort mit Freude, Respekt und Wertschätzung einzulassen. Außerdem ist beim Slow Travel der Weg das Ziel – nicht das Ankommen am nächsten Foto-Hotspot. Eine Auswahl an passenden Unterkünften finden Sie hier.

Die Verpflegung

Im Urlaub lassen sich die meisten gerne bekochen, entweder im Restaurant oder im Hotel. Einerseits werden dadurch kleine und mittelständische Gastronomiebetriebe gefördert und soziale und ökonomische Nachhaltigkeit unterstützt. Allerdings ist ein Restaurantbesuch umweltschädigender als das Kochen zu Hause. Um das Dilemma zu lösen, sind ein bewusster Konsum wichtig und das Wissen, wie sich die Umweltkosten des Essens zusammensetzen. Wichtige Fragen dabei beziehen sich zum Beispiel auf die Herkunft (Stammen sie die Lebensmittel aus der Region?) und Produktion der Zutaten (Sind sie fair und/oder ökologisch produziert?). Antworten auf diese Fragen sind für Restaurantbesucher*innen selten direkt erkenntlich. Jedoch ist der mit Abstand wichtigste Faktor leicht zu beeinflussen. Es ist die Wahl der bestellten Gerichte: Vegetarische und vegane Menüs verursachen in der Regel weniger Umweltkosten als Fleischgerichte, insbesondere wenn die Zutaten aus der Region stammen.

Die Unternehmungen/Aktivitäten

Wer im Urlaub ist, möchte auch etwas erleben. Je nachdem, welcher Beschäftigung man nachgeht, kann diese mehr oder weniger umweltverträglich sein. Auch hier muss man auf die Details achten. Grundsätzlich gilt: Je mehr Menschen eine Aktivität gemeinsam erleben, desto geringer fallen die Umweltkosten pro Person aus. Bei einem Kinobesuch sind dementsprechend die Umweltkosten geringer als bei einem Tauchausflug. Wer sich im Urlaub gerne sportlich betätigt, kann sich beim Informationssystem NaturSportInfo über die Umweltwirkungen erkundigen, die durch Freizeit- und Sportverhalten verursacht werden.

Nachhaltiges Reisen in der Bildungsarbeit

Sowohl in der Schule als auch in außerschulischen Bildungsangeboten können Themen des nachhaltigen Reisens attraktiv vermittelt werden. Schulen können sich beispielsweise zur Aufgabe machen ihre Klassenfahrten nachhaltig(er) zu gestalten. Speziell für Jugendliche wurde ein Leitfaden als Hilfestellung zur Planung von Städtetouren nach dem "Change and the City"-Konzept entwickelt. Oder wie wäre es mit einer klimapositiven Reise in den Sommerferien? Haben Sie schon mal was von WWOOFing (WorldWide Opportunities in Organic Farms) gehört? Dahinter versteckt sich eine globale Bewegung, die die Verbindung zwischen Menschen und Land wiederherstellen möchte, indem sie sich freiwillig am ökologischen Landbau beteiligen.

Zielgruppenspezifische Klimakommunikation

Herausforderungen in der Klimakommunikation

Beginnen wir mit einer positiven Nachricht: es gibt täglich neue Berichte über die Klimakrise auf einem oder mehreren der vielfältigen medialen Kanäle und rückt sie damit immer mehr ins Bewusstsein. Jedoch erscheint die gesellschaftliche Debatte über die Klimakrise bisher wenig lösungs- und handlungsorientiert. Dabei ist es genau das, was wir jetzt brauchen! Warum ist das so schwer?

Geprägt von Eisbärbildern, komplexen Grafiken und Zahlen über CO2-Emissionen ist die Klimakrise für viele Menschen noch immer zu abstrakt und komplex, um einen Bezug zur eigenen Lebenswelt herstellen zu können und schürt Hilflosigkeit, da sie außerhalb des eigenen Wirkungskreises zu liegen scheint. Auch die vielfach verwendete Strategie des Wachrüttelns durch Bedrohungsszenarien ist für die Schaffung klimafreundlicher Verhaltensweisen kontraproduktiv und zeigt häufig sogar eine gegenteilige Wirkung. Denn die Konfrontation mit einer existenziellen Bedrohung führt zu einem unangenehmen Zustand (Jonas et al. 2014). Um diesen zu überwinden zeigen sich unterschiedliche Verhaltensweisen: entweder die Person hat einen Bezug zur Bedrohungsquelle (Klimakrise) und entwickelt ein direktes Lösungsverhalten, indem sie beispielsweise die ÖNPNV anstelle des eigenen PKW benutzt oder es besteht kein persönlicher Bezug und die Person reagiert abwehrend in einem symbolischen Verteidigungsverhalten, um ihre eigenen Werte und Weltanschauungen zu schützen. Vielen Menschen fehlt der persönliche Bezug zur Klimakrise, sodass letztere Verhaltensoption häufiger gewählt wird und ein Gefühl der Machtlosigkeit verursacht. Klimawandelinformationen sollten daher mit klaren Handlungsanweisungen und Lösungsmöglichkeiten verknüpfen werden, um bei den Adressaten ein höheres Maß an wahrgenommener Kontrolle und Selbstwirksamkeit zu erzeugen (Uhl-Hädicke, 2018).

Charakterisierung der Zielgruppe – Grundlagen für die Klimakommunikation

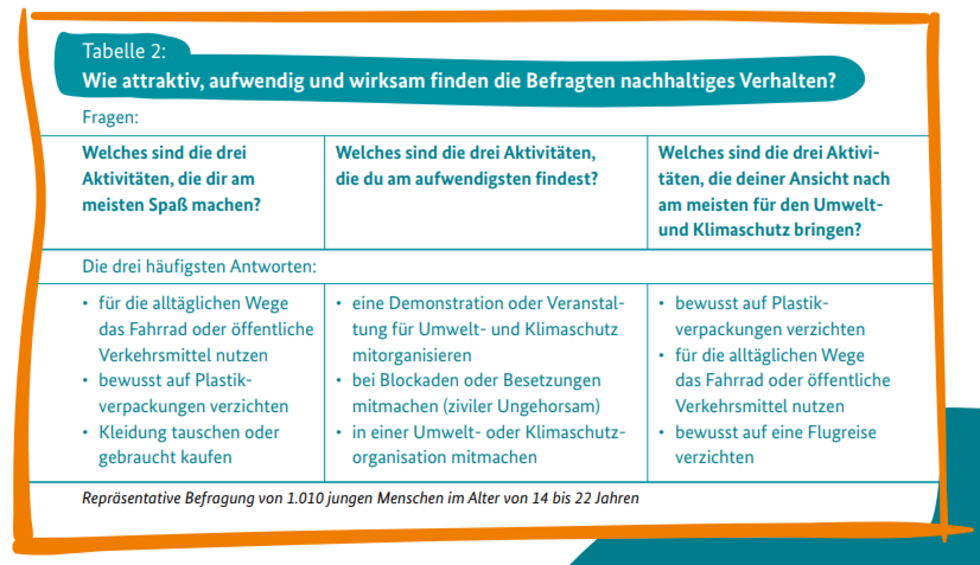

Junge Menschen stellen in der Klimakommunikation eine wichtige Zielgruppe dar. Sie sind die Entscheidungsträger*innen von morgen und befinden sich in einer Phase ihres Lebens, in der sie die in der Gesellschaft bestehenden Meinungen und Weltbilder reflektieren, um dann ihre eigenen Werte und Einstellungen zu entwickeln. In der Studie Zukunft? Jugend fragen! (BMUV & UBA, 2021) wurden 1.010 junge Menschen zwischen 14 und 22 Jahren zu ihren Werten, Einstellungen und Verhaltensmustern in Bezug auf Umwelt und Klima befragt. Hierbei haben sich drei verschiedene Typologien mit unterschiedlichen Lebenswelten herausgebildet, wobei jede einzelne etwa ein Drittel der repräsentativen Stichprobe ausmachte.

Für die „Idealistischen“ sind Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein wesentliche Bestandteile ihres Selbstverständnisses. Daher sind nachhaltige Verhaltensweisen fester Bestandteil ihres Alltags und kollektivem Engagement stehen sie überdurchschnittlich positiv gegenüber. Klimawandel und Umweltzerstörung lösen in ihnen starke Gefühle wie Trauer und Wut aus, aber auch Empörung angesichts der damit einhergehenden empfundenen Ungerechtigkeit. Den „Pragmatischen“ sind beruflicher Erfolg und ein guter Lebensstandard besonders wichtig. Sie haben hohe Konsumansprüche und denken in erster Linie an ihre eigene Lebensgestaltung. Auch wenn der Mehrheit dieser Gruppe der Umwelt- und Klimaschutz wichtig ist, möchten die meisten sich nicht von der Klimabewegung einschränken oder bevormunden lassen möchten. Die „Distanzierten“ sind deutlich pessimistischer in Bezug auf ihre persönliche Zukunft als andere in ihrer Altersgruppe. Sie sind weniger an Politik interessiert als andere junge Menschen und haben eine größere Distanz zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Beim Konsum achten sie besonders auf den Preis. Die Themen Umwelt und Klima finden sie mehrheitlich wichtig, allerdings haben sie in ihrem sozialen Netzwerk weniger als die anderen Gruppen Berührungspunkte zu Menschen, die sich für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Die Kenntnis dieser verschiedenen Typologien stellt die Grundlagen dar, um für eine erfolgreiche Klimakommunikation zielgerichtete an den jeweiligen Werten und Interessen orientierte Themen und Inhalte abzuleiten.

Auf die Frage, wie junge Erwachsene am besten adressiert werden können, zeigt die Befragung ein klares Ergebnis: Social Media stellen die zentrale Informationsquellen dar. Obwohl Umwelt- und Klimaschutz hier nur eine Nebenrolle spielen sind die Plattformen die erste Anlaufstelle, um sich zu über Umwelt- und Klimathemen sowie Politik zu informieren. Etwa ein Viertel der Befragten nutzt Social Media zudem zur Vernetzung in der Umwelt- und Klimabewegung. Allerdings entsteht auch bei 23 Prozent der Befragten, durch die Art und Weise der Darstellung, der Eindruck, dass es sich beim Klimawandel oder der Umweltzerstörung um keine großen Probleme handelt.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass nachhaltiges Verhalten im Alltag – etwa auf Autofahrten oder Plastikverpackungen zu verzichten – jungen Menschen leichter fällt als sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, also beispielsweise demonstrieren zu gehen. Sie finden aber auch, dass nicht nur jede und jeder Einzelne, sondern auch die Bundesregierung, Industrie und Wirtschaft mehr für den Umwelt- und Klimaschutz tun sollten. Für diese Annahme gibt es auch einen empirischen Beleg (Kranz et al. 2022). Demnach haben individuelle den Alltag betreffende Handlungen eine deutlich geringere Wirkung auf die Umweltqualität als öffentliche Handlungen, die eine systemische Veränderung anstoßen und damit die Rahmenbedingungen für nachhaltigeres Verhalten schaffen. Ziel der Klimabildung und -kommunikation sollte es daher sein, die Bedeutung politischer Entscheidungen für den Klimaschutz zu vermitteln und Menschen in die Lage zu versetzen, sich umweltpolitisch zu engagieren.

Abbildung 1: Wie attraktiv, aufwendig und wirksam finden die Befragten nachhaltiges Verhalten?

BMUV & UBA (Hrsg.). (2021). Zukunft? Jugend fragen! – 2021 (S. 36). Umwelt, Klima, Wandel – was junge Menschen erwarten und wie sich engagieren. Umweltdruck Berlin GmbH.

Im politisch-medialen Diskurs stehen jedoch vor allem individuelle Handlungsmöglichkeiten im Vordergrund – oft verbunden mit dem Appell an Einzelne im Alltag ihren Beitrag zu leisten. Die Delegation an das Individuum und die vorrangige Ansprache als Verbraucher*innen (und nicht etwa als Bürger*innen) stärken die Wahrnehmung, dass es beim Klimaschutz vor allem auf das Alltagshandeln Einzelner ankommt. Nicht selten resultiert der dabei suggerierte Verantwortungsdruck in Überforderung, Ängsten und Lähmungen (Reuter & Gossen, 2021). Darauf deuten auch die Ergebnisse des Teilberichts Junge Menschen in der Klimakrise(Frick et al., 2022) hin: die Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland sind stark von negativen Emotionen wie Angst, Trauer, Wut und Ungerechtigkeitsempfinden betroffen. Sich öffentlich zu engagieren, kann sich dabei einerseits positiv auf das Wohlbefinden auswirken, etwa durch soziale Unterstützung oder ein Gefühl der Sinnhaftigkeit. Es kann jedoch andererseits durch den hohen Aufwand und das Ausbleiben gewünschter Handlungen von Politik und Gesellschaft auch eine zusätzliche Belastung darstellen. Resilienzfaktoren, Bewältigungsstrategien und Unterstützungsangebote sind hierbei wichtige Präventivmaßnahmen für belastete junge Menschen.

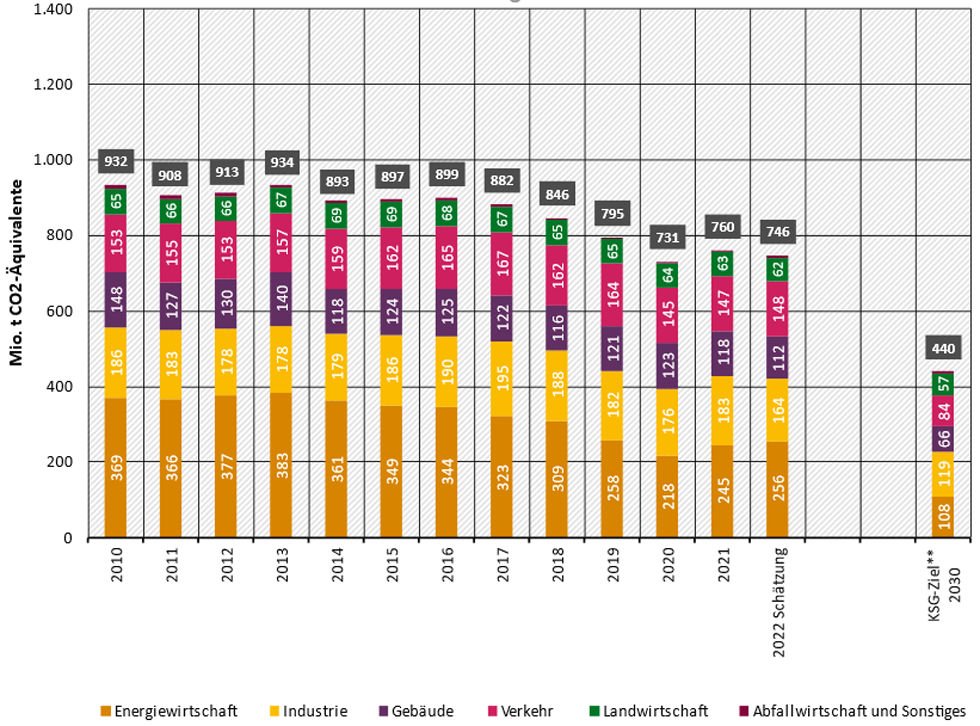

Daher wäre es wünschenswert einen kritischen Blick darauf zu werfen, an welchen Stellen individuelle Bemühungen für den Klimaschutz relevante Umweltverbesserungen nach sich ziehen und wo sie vor allem symbolischen Charakter haben. Die Betrachtung der Emissionssektoren in Abbildung 2 verdeutlicht, dass vor allem Energiesparmaßnahmen einen großen Effekt haben und der Einfluss der Abfallwirtschaft relativ gering ist. Die Grenzen der persönlichen Einflussnahme, etwa aufgrund fehlender politischer oder struktureller Rahmenbedingungen, sollten jedoch nicht als Hemmnis, sondern als Anlass zum Handeln diskutiert werden. Ein Beispiel erfolgreichen politischen Engagements auf internationaler Ebene ist der EU Jugenddialog mit seinen eigenen Youth Goals. Im aktuellen Zyklus haben die EU-Jugendvertreter*innen unter dem Titel „Gemeinsam für ein nachhaltiges und integratives Europa“ mit politischen Entscheidungsträgern über die zugehörigen Forderungen diskutiert und verhandelt.

Abbildung 2: Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland

** entsprechend der Novelle des Bundes-KSG vom 12.05.2021, Jahre 2022-2030 angepasst an Über- & Unterschreitungen

Quelle: Umweltbundesamt (2023), Emissionsübersichten KGS Sektoren 1990-2022. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/treibhausgas-emissionen

Es geht in unserer Kommunikation nicht darum, unser Gegenüber zu überzeugen, sondern vielmehr in die gesellschaftliche Debatte zum Klimaschutz miteinzubinden, einen Nachdenkprozess anzustoßen und unsere Gesprächspartner*innen einzuladen, sich für Veränderungen einzusetzen. Das Ziel sollte sein, dass Menschen mit völlig unterschiedlichen Ansichten, Werten und Identitäten die Erderhitzung als jene Bedrohung wahrnehmen, die sie ist, und zum Klimaschutz beitragen möchten. Da Klimaschutz eine kollektive und keine individuelle Herausforderung ist, sollten wir in unserer Kommunikation das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, über gemeinsame Stärken sprechen, und Stolz für das wecken, was wir bereits geschafft haben und schützen wollen.

Praxistipps

Wähle die richtigen Worte

- Verwende eine einfache, aktive und zielgruppenspezifische Sprache, vermeide Floskeln und achte darauf, welche Bilder du damit entstehen lässt (Framing).

- Negative Formulierungen hinterlassen zum Beispiel eher ein Gefühl der Hilflosigkeit als positive Formulierungen: Wenn man erklärt, dass Wetterextreme durch engagierte Maßnahmen eher vermieden werden können, ermutigt das mehr zum Handeln, als wenn man die Wahrscheinlichkeit für Wetterextreme bei Nichthandeln hervorhebt.

Emotionen

- Botschaften mit zielgruppenspezifischen Werten, Erfahrungen, Erwartungen und dem Selbstbild verknüpfen

Fakten

- Grundlage für Debatten; Schutz vor Desinformation/Fake News

Zeige wesentliche Ursachen

- Welche Sektoren sind die größten THG Emittenten? (s. Abbildung 2)

- Welche Klimaschutzmaßnahmen sind dann also wirkungsvoll?

- Relevantes von weniger Relevantem unterscheiden, um Menschen mehr Handlungsorientierung zu geben.

Rücke Lösungen in den Vordergrund

- aufzeigen, wo und wie sich Menschen schon auf gelungene Weise für Klimaschutz einsetzen, welche Klimaschutzinitiativen positiv umgesetzt worden sind und welche sinnvollen und bezahlbaren Lösungen wir bereits in den Händen halten

Mache Lust auf Chancen

Die meisten Klimalösungen haben nicht nur Vorteile „für die Zukunft“ oder „für die Umwelt und das Klima“, sondern sind ein unmittelbarer Gewinn für unsere eigene Lebensqualität im Hier und Heute (sogenannte „Co-Benefits“).

- für unsere Gesundheit (zum Beispiel „eine ausgewogene Ernährung macht fit“),

- für unsere Lebensqualität (zum Beispiel „Platz für Kinder in der Stadt“),

- für unser Wohlbefinden (zum Beispiel „Radfahren ist ein Genuss“)

Leitfäden für Klimakommunikation

allgemein:

https://www.klimaaktiv.at/dam/jcr:265d5835-e8ca-4b6b-994d-ee2a794e03ec/LF_Klimadialog_final.pdf

mit Kindern:

mit Jugendlichen:

Literaturverzeichnis

BMUV & UBA (Hrsg.). (2021). Zukunft? Jugend fragen! – 2021 (S. 36). Umwelt, Klima, Wandel – was junge Menschen erwarten und wie sich engagieren. Umweltdruck Berlin GmbH.

Frick, V., Holzhauer, B., & Gossen, M. (2022). Junge Menschen in der Klimakrise. Eine Untersuchung zu emotionaler Belastung, Bewältigungsstrategien und Unterstützungsangeboten im Kontext von Klimawandel und Umweltproblemen in der Studie “Zukunft? Jugend fragen! 2021“. Umweltbundesamt.

Jonas, E., Mcgregor, I., Klackl, J. & Agroskin D. (2014). Threat and defense: From anxiety to approach. In J. Olson & M. Zanna (Hrsg.), Advances in Experimental Social Psychology (S. 219-286). Academic Press.

Kranz, J.; Schwichow, M.; Breitenmoser, P.; Niebert, K. (2022). The (Un)political Perspective on Climate Change in Education – A Systematic Review. Sustainability, 14 (7), 4194. https://doi.org/10.3390/su14074194

Reuter, L. & Gossen, M. (2021). Klimaschutzengagement junger Menschen. Zwischen individuellen Verhaltensweisen und kollektivem Aktivismus. Thema Jugend, 3, 8-22.

Uhl-Hädicke, I. (2018, ). Unerwünschte Nebenwirkungen von Klimawandelkommunikation. Fact Sheet Nr. 24. CCCA, Graz.

Schul-Fotoprojekt zum Thema Klimagerechtigkeit

Für die MOSAiC Expedition ist der Eisbrecher „Polarstern“ ein Jahr lang ohne Motor auf dem Meereis gedriftet. Esther Horvath hat das Forscherteam 3,5 Monate während kompletter Dunkelheit (Polarnacht) bei Temperaturen von bis zu -55°C begleitet. Mit Eisbohrkernen, atmosphärischen Messungen und Satellitentechnologie zur Messung der Schnee- und Eisdicke wurden umfangreiche Daten erhoben, um einen detaillierten Eindruck der klimatisch bedingten Veränderungen zu erhalten. Mehr schlitternd als laufend jagten einige Expeditionsteilnehmende in den Feierabendstunden dem Fußball in den wohl nördlichsten Fußballmatches nach.

Die letzte Expedition führte Esther Horvath nach Churchill in Kanada, die Hauptstadt der Eisbären. Hierbei sollte untersucht werden, wie sich der Klimawandel auf die Lebensbedingungen der Eisbären auswirkt. Eisbären sind beim Jagen auf das Meereis angewiesen, denn im Wasser haben sie keine Chance gegen die Seerobben. Die Ergebnisse zeigen, dass das Meereis im Herbst später kommt und im Frühling früher schmilzt. Dadurch verbleibt den Eisbären weniger Zeit zum Jagen und somit auch weniger Nahrung, um ein Fettpolster für den Winter anzulegen, welches ausschlaggebend für die Fruchtbarkeit der Eisbärweibchen ist. Die teilnehmenden Schüler*innen, eine 7. Klasse aus Scharnstein (Oberösterreich), hörte Esthers Vortrag gespannt zu und stellte viele neugierige Fragen.

Das erste Highlight im Schul-Fotoprojekt findet bereits im März statt: in den „Gärten der Welt“ in Berlin werden die ersten Arbeiten der Schüler*innen bis zu den Sommerferien ausgestellt. In neu konzipierten Führungen erfahren die Gruppen und Besuchenden spannende Hintergründe zu den Fotografien sowie Informationen zum klimawissenschaftlichen Hintergrund und praktische Handlungstipps für ein klimaschützendes Verhalten.

Haben Sie auch Lust mit ihrer Klasse am Schul-Fotoprojekt teilzunehmen? Dann melden Sie sich bitte bei Herrn Ulrich Nowikow von Grün Berlin.

Foto: Esther Horvath© Eisbären erkunden Markierungen von nicht zu betretenden Zonen der Crew der MOSAiC Expedition.

Neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft – ein Erfolgsrezept für die Klimabildung

Viele von uns beschäftigen sich in ihrer täglichen Arbeit zu einem großen Teil mit Klimabildung. Sei es in der Planung, Konzeption oder Umsetzung. Ziel dabei ist es die Menschen über die Möglichkeiten einer nachhaltigen sowie umwelt- und klimaschützenden Lebensweise zu informieren und sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen. Ergebnisse einer aktuellen Studie zeigen, dass Wissen und Problembewusstsein über die Klimakrise vorhanden ist und die Menschen sich den ökologischen Herausforderungen bewusst sind (Kranz et al. 2022). Dies äußert sich in klima- und umweltfreundlichen Einstellungen und freiwilligen Veränderungen des individuellen Konsumverhaltens. Ein großer Erfolg, denn jede Verhaltensänderung stellt einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz bei.

Allerdings geht aus den Erkenntnissen des 6. IPCC-Berichts hervor, dass selbst wenn alle Menschen sehr konsequent klimaschützende Maßnahmen ergreifen würden, die Effekte nicht ausreichen, um das im Pariser Abkommen vereinbarte Ziel von 1,5°C globaler Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit (1950) zu erreichen. Die größten CO2-Einsparungspotentiale liegen nämlich auf öffentlicher und politischer Ebene. Zwar stellen individuelle Änderungen im Konsumverhalten und die Schaffung dafür notwendiger Rahmenbedingungen einen wesentlichen Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität dar, jedoch hängen viele individuelle Maßnahmen von politischen Rahmenbedingungen ab. Ist beispielsweise kein öffentlicher Nah- oder Fernverkehr am Wohnort vorhanden, so bleibt es den Menschen trotz bester Absichten verwehrt, ihr Mobilitätsverhalten zu verändern. Eine ähnliche Problematik ergibt sich für den Stromverbrauch. Während die tatsächlich wirkungsvollste Maßnahme das Stromsparen ist, kann durch die Wahl des Stromversorgers kein großer Effekt erzielt werden. Denn solange sogenannte konventionelle Energieträger (Kohle, Mineralöl, Kernenergie, Erdgas) noch mehr als zwei Drittel des Primärenergieverbrauchs in Deutschland (UBA 2021) ausmachen, ist es auch in diesem Sektor schwierig für Verbrauchende, vor allem in Mietobjekten, einen selbstbestimmten und effektiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. In diesen Fällen müssen klimapolitisch wirkungsvolle Maßnahmen von der Politik ergriffen werden und die Aufgabe der Gesellschaft ist es sie einzufordern.

Genau an dieser Stelle deckt die kürzlich veröffentlichte Studie von Kunz et al. 2022 die Schwachstelle der aktuellen Klimabildung auf: „Die Klimakrise ist politisch – Klimabildung häufig nicht“. Anstelle einer einseitigen Betonung von Anpassung des privaten Konsums und individuellen Verhaltensweisen, sollte eine wirksame Klimabildung die Bedeutung politischer Entscheidungen für den Klimaschutz und die Anpassung an Klimawandelfolgen vermitteln und Menschen zur klimapolitischen Teilhabe befähigen.

Die systematischen Literaturanalyse mit 75 Interventionsstudien aus 17 Ländern zeigte jedoch, dass zentrale Aspekte der Klimapolitik, wie das 1,5°C-Ziel, die IPCC-Sachstandsberichte oder Klimagerechtigkeit in den untersuchten Interventionen nur selten behandelt werden. Im Vergleich zu Klimaschutz werden Folgen des Klimawandels oder auch Anpassungsmaßnahmen ebenfalls kaum thematisiert. Die Autor*innen kommen daher zu dem Entschluss, dass Klimabildung in dieser Hinsicht nicht mit dem aktuellen Diskurs der Klimawandelforschung korrespondiere. Der Leiter des Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen, Dr. Matthes formuliert folgende Schlussfolgerung: „Die Klimakrise erfordert damit eine umfassendere Form der Kommunikation, die Menschen dazu befähigt, politisches Wissen und Handeln als Ausdruck eines ganzheitlicheren Verständnisses der Klimakrise zu entwickeln“. Um die hilfreichen Erkenntnisse der Studie direkt in die Praxis umsetzen zu können, geben die Autor*innen folgende Handlungsempfehlungen:

sozialwissenschaftliche Aspekte zu sozialen und wissenschaftlichen Themen transformieren:

Laut Studienergebnissen liegt der Fokus in der Klimabildung auf den naturwissenschaftlichen Grundlagen der Klimaforschung. Der soziale Aspekt hingegen wird vernachlässigt oder gar weg gelassen. Um Zielgruppen jedoch ein ganzheitliches Verständnis der Klimakrise zu vermitteln sind beide Perspektiven erforderlich.

alle Emissionsquellen in der Lehre berücksichtigen:

Für eine umfassende Klimabildung sollten alle Emissionssektoren berücksichtigt werden. Diese können idealerweise mit den entsprechenden Curricular verknüpft werden: Kohleverbrennung in der Landwirtschaft, erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Emissionen der Industrie etc. Diese Verknüpfungen hilft den Lernenden wissenschaftliche Erkenntnisse mit Problemen aus dem Lebensalltag zu verknüpfen.

Verminderungs- und Adaptationsstrategien unterrichten:

Die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels ist nur eine von drei Kategorien des IPCC Berichts*. Die anderen beiden beschäftigen sich mit Verminderungs- und Anpassungsstrategien. Diese Aufteilung wäre beispielsweise ein guter Einstieg für die Klimabildung. Denn häufig werden genau diese Strategien in den Medien und der Politik diskutiert; weniger bis gar nicht die naturwissenschaftlichen Grundlagen. Daher sollte der Fokus in der Klimabildung entsprechend verschoben werden, um Kinder und Jugendliche für die öffentlichen Diskurse vorzubereiten, sie zu verstehen und zur Teilhabe zu befähigen.

*Eine übersichtliche Zusammenfassung des aktuellen IPCC-Berichts finden sie beispielsweise hier.

Verantwortung in der Öffentlichkeit übernehmen:

Jeder Mensch kann etwas zum Klimaschutz beitragen und jeder Beitrag zählt! Jedoch kann mit individuellen Verhaltensänderungen allein das Ziel der Erderwärmung von maximal 1,5° C nicht erreicht werden. Studienergebnisse der systematischen Literaturrecherche zeigen, dass sich vor allem kollektive Aktionen der Öffentlichkeit als sehr wirksam und effizientes Mittel für den Klimaschutz erweisen.

Klimabildung sollte die politischen Kompetenzen der Lernenden stärken:

Schüler*innen sollten alle erforderlichen Fähigkeiten erwerben können, um an öffentlichen Diskussion über den Klimawandel teilzunehmen. Voraussetzung hierfür ist die Kompetenz für unabhängiges und reflektiertes politisches Denken und Handeln. Geeignete Methoden, um einen Perspektivwechsel zu bearbeiten sind Rollenspiele, fächerübergreifende Diskussionen und Debatten, Planspiele oder Expertengespräche. Solche Methoden sind in den untersuchten Interventionsstudien unterrepräsentiert.

Klimagerechtigkeit sollte nicht nur in sozialen Medien, sondern auch in Schulen thematisiert werden:

Klimagerechtigkeit spielt eine zentrale Rolle für Lernende und ihr politisches Engagement zur Verminderung und Adaptation des Klimawandels. Da Klimagerechtigkeit in den Bildungsprogrammen unterrepräsentiert ist, erhalten Schüler*innen ihr Wissen über die sozialen Medien und ihre Peer-Gruppen. Klimabildung sollte hier für ein fundiertes Grundlagenwissen über die Perspektiven und Herausforderungen der Klimagerechtigkeit sorgen.

Die Planeten-Diät

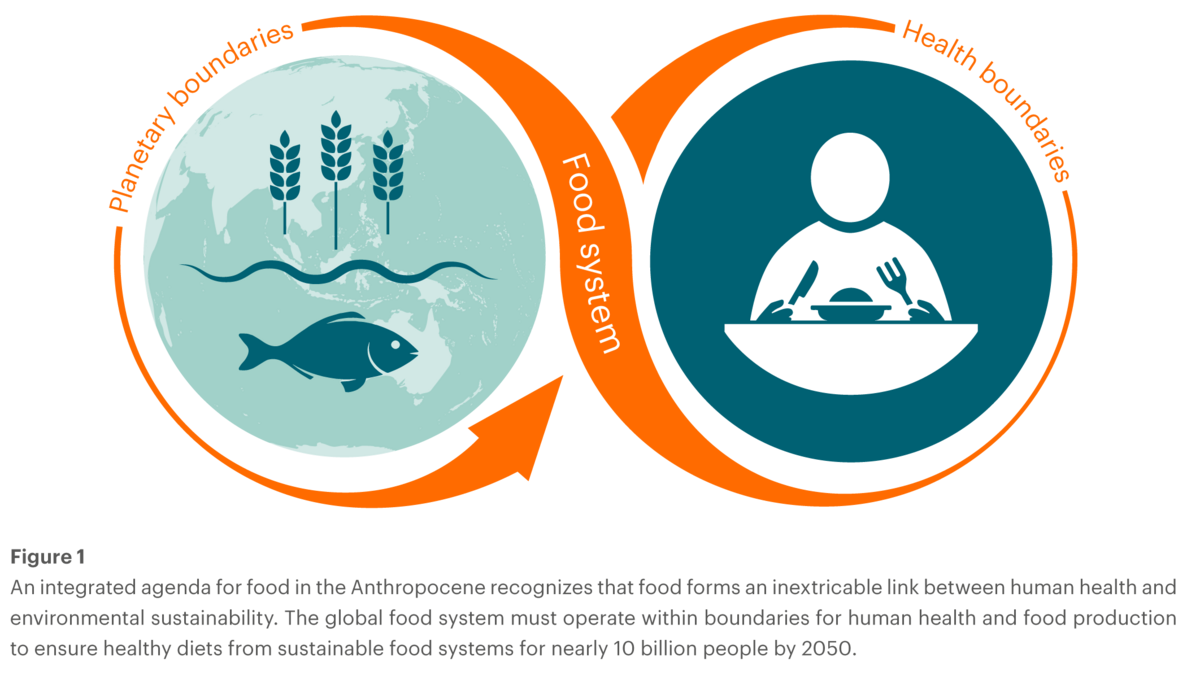

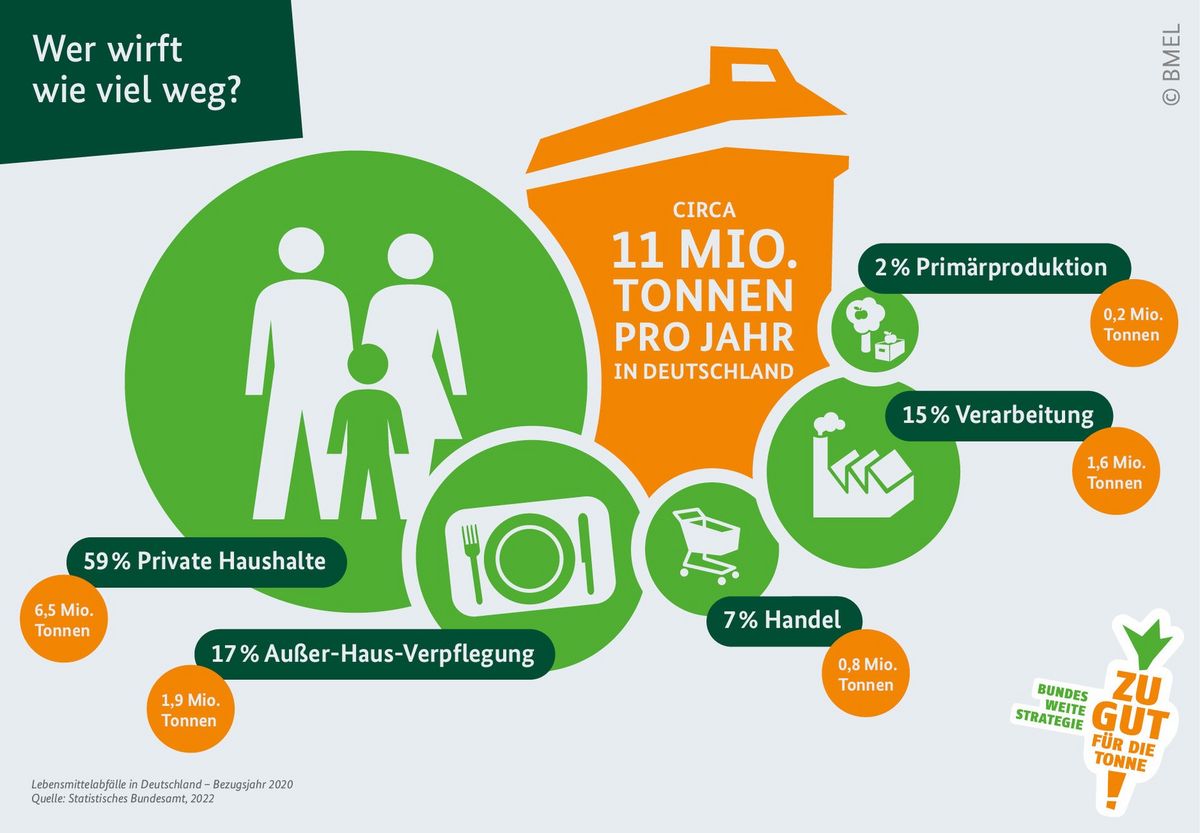

Während in Deutschland jährlich ca. 11 Millionen Tonnen (Stand 2020), also ein Drittel aller Lebensmittel, in der Mülltonne landen, sind weltweit 2 Milliarden Menschen unterernährt. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger. Bei wachsenden Bevölkerungszahlen wird dieses Ungleichgewicht größer, gleichzeitig steigt die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Es muss also dringend etwas geändert werden, um auch 2050 alle Menschen dieser Erde nachhaltig und gesund zu ernähren. Dies ist das oberste Ziel des 2019 veröffentlichten Reports der EAT-Lancet-Kommission, einem 37-köpfigen Rat aus Klima- und Ernährungswissenschaftler*innen aus 16 Nationen. Der Bericht basiert auf umfassenden Literaturrecherchen, anerkannten Ernährungsempfehlungen und Ergebnissen der Gesundheitsforschung. Die wichtigste Botschaft des Berichts ist der enge Zusammenhang zwischen unserer Ernährungsweise und damit unserer Gesundheit und der planetaren Gesundheit. Anders formuliert: Essen wir nur so viel, wie auf der Erde möglichst natürlich produziert wird, bleibt sowohl der Mensch als auch die Erde gesund. Neben dem wissenschaftlich fundierten Speiseplan, als Referenzrahmen für eine nachhaltige Ernährung, schlägt die Kommission 5 Strategien zur Umsetzung der Ernährungswende vor.

Eine ganzheitliche Ernährungsagenda im Anthropozän stellt heraus, dass die Ernährung eine untrennbare Verbindung zwischen der Gesundheit der Menschen und der Nachhaltigkeit der Umwelt darstellt. Das globale Ernährungssystem muss innerhalb der Grenzen der menschlichen Gesundheit und der Lebensmittelproduktion agieren, um eine gesunde Ernährungsweise mit nachhaltigen Lebensmitteln für knapp 10 Milliarden Menschen in 2050 sicherzustellen. Quelle: Summary Report of the EAT Lancet Kommission, S.5.

Zunächst gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück und fragen uns, was sind die wesentlichen Ursachen dieser besorgniserregenden Lage? Tatsächlich ist unsere Ernährungsweise einer der stärksten Treiber des Klimawandels. So wurde im Jahr 2019 etwa ein Drittel der Landfläche weltweit landschaftlich genutzt (©Statista, 2022). Über die Hälfte (56,4%) der Klimagasemissionen der Landwirtschaft entstehen jedoch in der Nutztierhaltung (UBA, 2021). Wer beispielsweise 1kg Rindfleisch kauft, erwirbt zeitgleich mehr als 15.000 Liter verbrauchtes Wasser (FAO, 2020). Mit unserem aktuellen Konsum- und Ernährungsverhalten sind die ökologischen Belastungsgrenzen der Erde bereits erreicht. Das gilt vor allem für die in der Nahrungsversorgung wichtigen Faktoren wie Wasser, Land, biologische Vielfalt, Klima, Stickstoff und Phosphor. Werden die Grenzen überschritten ist die Stabilität des Ökosystems und damit die Lebensgrundlage für Mensch und Tier in Gefahr.

Unsere Ernährungsweise ist aber nicht nur umwelt- und klimaschädlich, sondern auch gesundheitsschädigend. Weltweilt sind mehr als 2 Milliarden Menschen, also jeder 4. Mensch, übergewichtig oder sogar fettleibig. Damit steigt auch das Risiko chronischer Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen an. Groteskerweise sind ebenso viele Menschen unterernährt. Ein Ernährungswandel nach dem Modell der planetaren Gesundheitsdiät könnte jedes Jahr 11 Mio. vorzeitige Todesfälle durch ernährungs(mit)-bedingte Erkrankungen vermeiden und durch klimaschonende Verfahren in der Landwirtschaft 10 Mrd. Tonnen Treibhausgase einsparen (EAT-Lancet Kommission, 2019). Der tägliche Speiseplan dieser Empfehlung sollte zur Hälfte aus Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse bestehen. In geringen Mengen können Fisch, Meeresfrüchte und Geflügel konsumiert werden. Der Verzehr von rotem Fleisch, Zucker, Milchprodukte oder stärkehaltige Gemüsesorten (z.B. Kartoffeln) sollte sehr stark reglementiert werden. Die Mengenangaben sind an die Bedingungen verschiedener geographischer Situationen angepasst.

Quelle: EAT Lancet Kommission

Doch es sind noch weitere Veränderungen für die Umsetzung der globalen Ernährungswende erforderlich. Allen voran steht die Lebensmittelverschwendung. Hier kann jede*r von uns etwas tun. Auf dem Weg vom Acker bis zum Teller geht weltweit etwa ein Drittel (1,3 Mrd. Tonnen) der Lebensmittel verloren, die für die menschliche Ernährung produziert werden. In Deutschland sind es 11 Millionen Tonnen, die jährlich im Müll landen. Davon geht mehr als die Hälfte auf die privaten Haushalte zurück (s. Abbildung)!

Das Ziel ist es die Lebensmittelabfälle zu halbieren. Lebensmittelverluste während der Lebensmittelproduktion sind mehrheitlich in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen zu verzeichnen. Vorrangige Gründe sind eine schlechte Ernteplanung sowie die fehlende Infrastruktur, um Lebensmittel zu lagern und zu verarbeiten. Diesen Problemen könnte mit Investitionen in die Ausbildung und entsprechende landwirtschaftliche Technologien begegnet werden. Lebensmittelverschwendung durch den Handel und die Verbraucher*innen wird hingegen in erster Linie in Ländern mit hohem Einkommen verursacht. Die Änderung von Einkaufsgewohnheiten, Aufklärung über Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum, eine schonende Lagerung und Zubereitung sowie angemessene Portionsgrößen stellen hierbei wichtige Einflussgrößen und Handlungsmöglichkeiten dar.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist das Konzept der „true costs“ (Bezahlbarkeit) von Lebensmitteln. Hierbei sollen sogenannte Gesundheitskosten, die durch beispielsweise Stickoxide, Feinstaube und Treibhausgase während der Lebensmittelerzeugung entstehen, sich im Preis der Lebensmittel widerspiegeln und somit eine gesündere Ernährung zu fördern. Andernfalls setzt sich der derzeitige Teufelskreis fort: Lebensmittel erscheinen günstiger, als sie eigentlich sind, weil die wahren Kosten nicht auf dem Preisschild stehen. Automatisch kaufen wir mehr davon ein. So kommt es, dass immer weiter die Lebensmittel produziert werden, die uns in Wahrheit teuer zu stehen kommen. Auch wenn der Anteil an Biolebensmitteln in Deutschland steigt, werden über 90% unserer Lebensmittel konventionell hergestellt (BMEL, 2021).

Zu den weiteren umsetzbaren Strategien für das Gelingen der Ernährungswende zählt der Umbruch von Monokulturen und Quantität hin zu Qualität und Vielfalt in der Landwirtschaft in Verbindung mit einer nachhaltigen Produktionssteigerung, sowie strengere Vorgaben zur Nutzung von Land und Meer. Letzteres führt sowohl zur Verbesserung der ökologischen Balance und als auch zur Ermöglichung der Lebensmittelversorgung.

Werden Sie direkt aktiv und setzen sich auf lokaler Ebene für eine Ernährungswende ein!

Klimakommunikation

Was läuft schief?

In den Medien ist der Klimawandel in verschiedensten Zusammenhängen omnipräsent. Dennoch fühlt sich ein Großteil der Bevölkerung nicht angesprochen. Ein Grund dafür ist die häufig zu wissenschaftliche Formulierung. Wenn beispielsweise, wie kürzlich im neuesten Bericht des Weltklimarats (IPCC), von statistischen Unsicherheiten gesprochen wird, stellt dies für ForscherInnen einen Teil des wissenschaftlichen Berichts dar. Bei vielen Menschen löst es jedoch Verunsicherung über die Fakten, das Auftreten und das Ausmaß des Klimawandels aus. Trotz der Vielzahl an Information darüber, welche gravierenden Auswirkungen der Klimawandel hat, wird er nicht als dringendes Problem wahrgenommen und einige widmen sich stattdessen lieber anderen angenehmeren Themen. Dieses Verhalten ist nicht verwerflich, denn dahinter stecken psychologische Mechanismen, die uns davon abhalten, das zu tun, was aus rationaler Sicht notwendig wäre.

Psychologische Distanz und Barrieren

Die sogenannte »construal level theory« (Liberman&Trope, 2008) beschreibt den Zusammenhang psychologischer Distanz und mentaler Abstraktion, wann Menschen ein Thema als emotional weit entfernt erleben und sich infolgedessen weniger dafür interessieren. Dabei geht eine hohe psychologische Distanz mit einem hohen Grad an mentaler Abstraktion einher und umgekehrt. Die psychologische Distanz hat vier Dimensionen:

- räumliche Distanz (nur für Menschen an anderen Orten relevant),

- zeitliche Distanz (erst in Zukunft bedeutsam)

- soziale Distanz (betrifft Personen, die anders sind als man selbst)

- erlebte Unsicherheit.